« Après le départ de la gardienne, des regards curieux se tournent vers le nouveau spécimen de l’enclos. Mais le spécimen ne veut pas se faire accepter du groupe, ni lui appartenir. Il veut tenir sa marge, ne pas être de la même espèce ; Il regrette son ancien zoo et ses anciens soigneurs. Il préfère encore s’arracher les poils dans son coin que de se mêler aux autres. Je serai la guenon névrosée qui refuse toute interaction avec ses condisciples et s’isole dans l’enclos, tant pis. Je mangerai les restes et pisserai sur moi s’il le faut, mais je refuse d’être des leurs. Je me replie sur moi-même, genoux contre la poitrine, pour bien le leur faire comprendre. Pourtant les femmes qui m’observent ne montre aucun signe d’animosité et ont bien meilleure mine que moi. Il faut dire que je n’ai pas pu me débarbouiller depuis mon arrestation. Je porte les mêmes sous-vêtements, le même jean et le même tee-shirt depuis 48 heures et je ne me suis jamais sentie aussi sale. Je suis sale des mains de tous ceux qui m’ont touchée, trainée, giflée, jetée dans un camion, menottée, trainée de nouveau, assise et relevée, trimballée, triturée comme une carcasse de poulet. Je suis sale de cette nuit dans la crasse de la Geôle. Sale des regards concupiscents des gardiens. Sale de la fouille à nu. Sale de l’air que je respire, inspiré et expiré par trente bouches avant moi. Sale d’avaler leurs haleines, l’intérieur de leur corps, le souffle de leurs entrailles. Sale de ces inconnues autour de moi, de leurs chairs ramollies qui frôlent les miennes, de leur proximité, de leur omniprésence dans mon champ de vision. Tout me dégoute. »

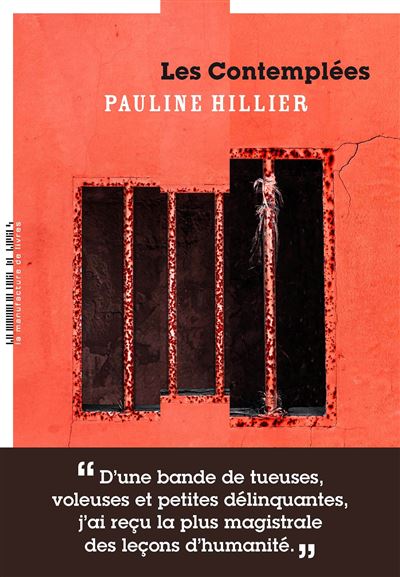

Ainsi commence la détention de Pauline Hillier à la Manouba, la prison pour femmes de Tunis. Pourquoi est-elle là ? Peu importe. Elle ne le dira qu’en toute fin d’ouvrage et ce n’est pas important.

Ce qui importe c’est la bête. La Manouba. La prison. Et ceux qu’elle avale, qu’elle humilie, qu’elle broie, qu’elle réduit à la condition de bête sauvage. Machine à extirper la dignité, à nier l’humanité.

Pourtant, dans ce lieu clos, vivent des femmes. Elles ont tué, elles ont volé, elles ont escroqué, elles ont été violées et elles ont osé le dénoncer. Elles sont coupables ou victimes. Elles ont été condamnées à la réclusion, à être des recluses. Certaines en deviennent folles. D’autres gèrent, s’adaptent, se créent un nouveau microcosme. Mais elles ont un point commun : elles sont pauvres.

La prison c’est pour les pauvres.

« Le rapport à la chair est dissocié, les prisonnières n’habitent plus leur corps qu’elles trainent comme des poids morts tout au long de la journée. La prisonnière et la femme sont deux sœurs siamoises, dont l’une, morte, pend au corps de sa jumelle qui la charrie comme un souvenir inanimé dans les dédales de la prison. Pourtant cette partie d’elle a été vivante un jour, chaude, vibrante, jouissante même. »

Pauline Hillier n’est ni avocate, ni magistrate. Je le dis parce qu’elle est une exception dans cette chronique qui, habituellement, ne rend compte que d’ouvrages écrits par des avocats ou magistrats. Elle a fait des études culturelles. Elle écrit des livres, des romans.

Et elle a été en prison. Elle y a rencontré des femmes qui, d’abord, l’ont effrayée. Mais qui, ensuite, l’ont apprivoisée. Elle n’avait avec elle qu’un livre. On ne l’avait autorisée à garder avec elle qu’un livre : Les Contemplations, de Victor Hugo. Elle a pris quelques notes, qu’elle a couchées sur les pages de ce chef d’œuvre. Elles sont restées en jachère, pendant plusieurs années.

Puis, un soir, cinq ans plus tard, dans une soirée presque mondaine, elle a retrouvé une codétenue. Les souvenirs de cet épisode difficile sont remontés. Elle a voulu rendre justice, témoigner, parler de ces femmes qui tentent de survivre dans un monde qui n’est pas fait pour elles, qui accumulent tous les handicaps. Celles qui en meurent, celles qui en sortent, celles qui l’ont aidée, celles qu’elle aurait voulu aider. Ce sont elles dont Pauline parle. En les décrivant comme elles sont, parfois solidaires, parfois jalouses, parfois méchantes, parfois aidantes. Toujours femmes.

« Aux femmes de la Manouba. À toutes les prisonnières. Aux rejetées. Aux rebues. Aux innocentes. Aux coupables. À mes sœurs du pavillon D, pour qui je n’ai pas eu le temps d’apprendre à dire au revoir. »

Merci à Bernard Leroy, qui m’a fait découvrir ce superbe témoignage, écrit de profundis, ou presque, pour nous faire connaître celles que l’on veut nous cacher.

Patrick Henry,

Ancien Président